鎌倉コケーシカで福袋を販売すると聞いて買い求めた。とてもお買い得だったのはうれしい。しかし、店舗営業を縮小するとうかがい、残念だ。

鎌倉コケーシカで福袋を販売すると聞いて買い求めた。とてもお買い得だったのはうれしい。しかし、店舗営業を縮小するとうかがい、残念だ。

毎年恒例の無印良品福缶を元旦に入手する。今年は、欲しい郷土玩具が重複なく入っていたので縁起が良い。

住信SBIネット銀行のプレミアムサービスに申し込んだ。ネットで色々調べてみると、このサービスについて、「日経DeepOcean」の記事サービスはさておいて、という表現が目立つ。情報の価値に言及せず、ポイントの還元率などを用いて評価をしている。数字を使って価値を表すのはたやすい。数字のみで判断すれば、135000円以上の支払いで元が取れるという記述になる。しかし、これでは正しい評価を与えることができない。

実際にこのサービスに申し込んでわかったことは、ポイントの還元率よりも「日経DeepOcean」の有益性の高さだった。つまり、情報の価値として540円は十分元が取れるということだ。言い換えれば、日経新聞のピックアップ情報を540円で入手できるということだ。日経新聞を購読するよりも、時間もお金もかからない。もちろん、日経新聞には無料登録会員というものがあるので、有料記事を月10本までなら閲覧することができる。けれど、540円支払って、毎日自分の興味のある日経記事をピックアップして閲覧可能になる方が有益ではないだろうか。

別にアフィリエイトをもらっているわけではないが、プレミアムサービスに関する記事があまりにも貧弱で、かつ還元率にばかり目が向いているので、別な角度から表現してみた。結論を言えば、日経新聞などの記事をピックアップして提供してくれる540円のサービスは、私にとって価値があるということだ。

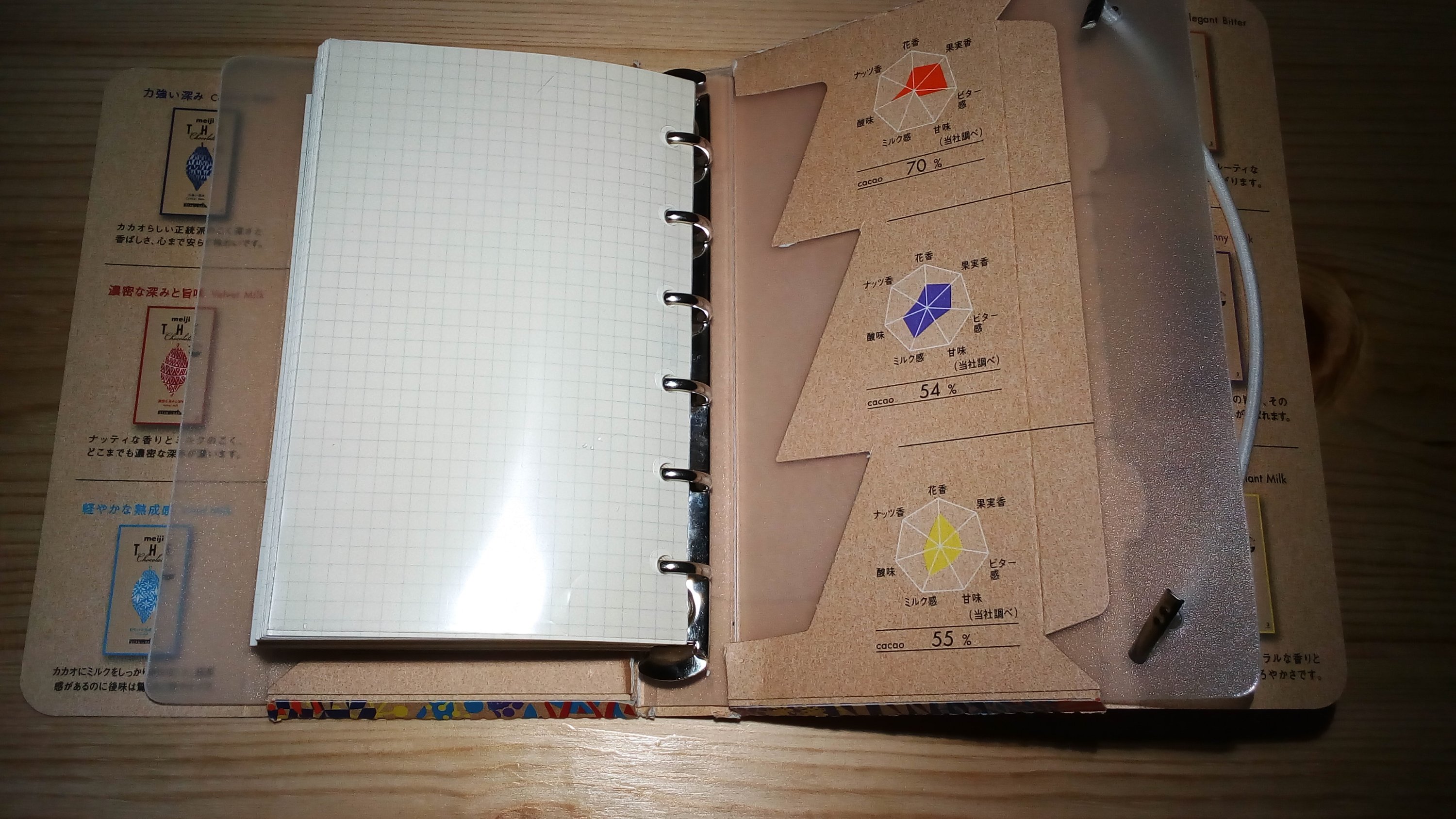

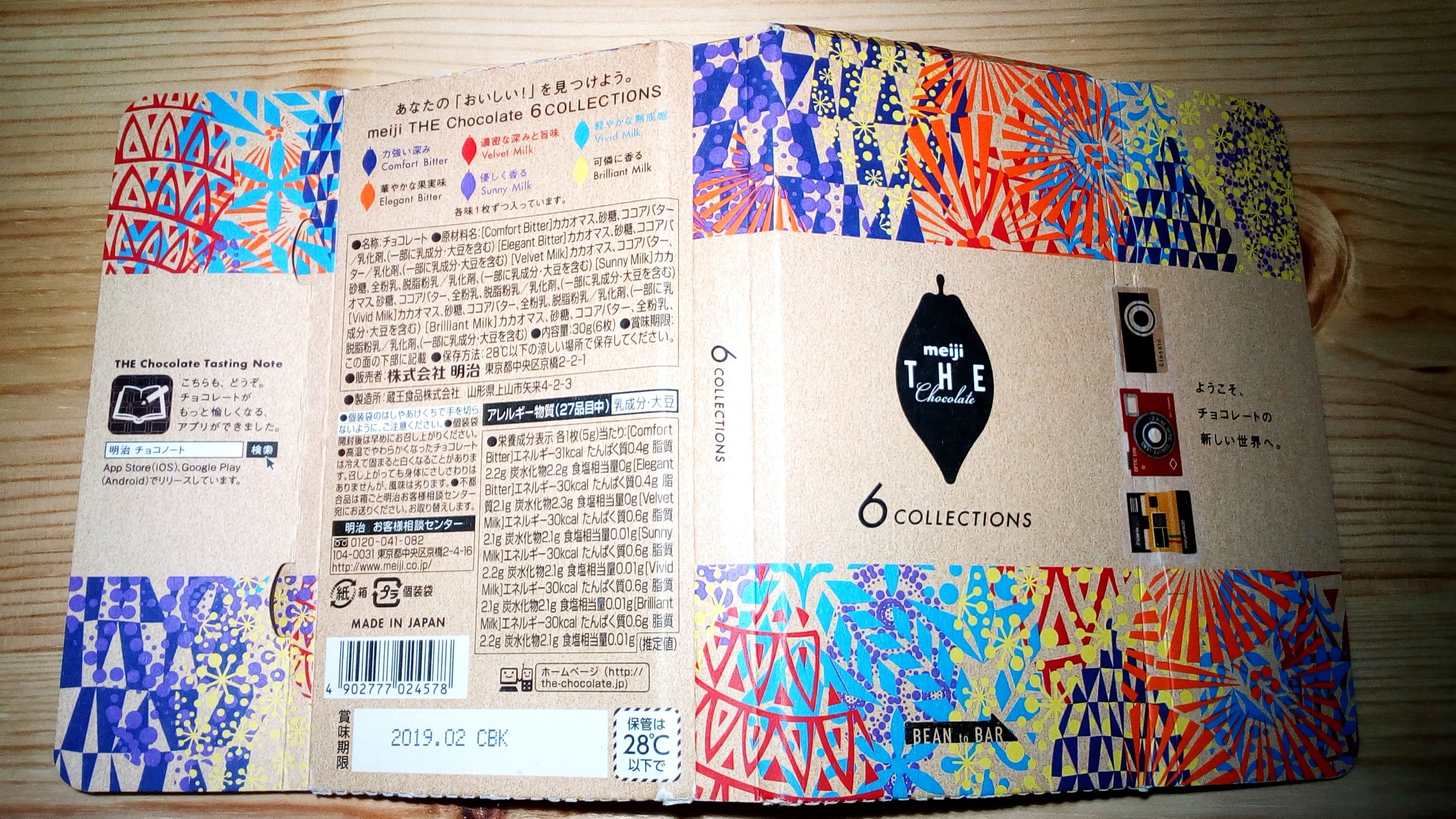

4月に明治ザ・チョコレートの限定商品が発売された。6種類のチョコが入ったお楽しみセットだ。中身も楽しめるが、パッケージデザインも相変わらず楽しめる。

今回は、この限定パッケージを使ってチョコノートを作成した。外箱が見開きタイプなので、今まで作ってきたなかで一番作りやすかった。

ちなみに、チョコノートとは、ザ・チョコレートを使用したノートのことをいう。

昨日できあがった写真を改めてよく観察すると、本当に美しい写真を生み出すレンズだと再認識する。しかもそれは、マウントアダプターを介してデジタルとして処理されるのではなく、フィルムという化学反応によって描き出されるときに本当の力を発揮するのだと分かる。私がデジタルカメラに完全移行できないのは、まさにこの理由なのだ。電気信号ではなく化学反応によって得られる写真が、自ずと別のものとして表現されるのは当然だろう。百年以上にわたって続けられてきた写真という化学反応の文化が終わろうとしているのは間違いない。新しいフィルムカメラが発表されることはなく、APSフィルムは既に絶滅してしまった。私がいまだ現役として使っているのは、極めて稀だろう。いずれなくなる文化だとしても、私が終わらせる訳にはいかない。なぜなら、それによってでしか表せない表現が存在するからだ。

実を言うと、また最近、カメラ機材欲しい病に罹っていたのだ。それで、最近のフィルムカメラ事情を知る意味も込めて、色々と調べてみた。すると、自分が思っている以上に、市場が無意味に過熱していることが分かった。名機と呼ばれるカメラを中心に、値段が高騰している。もうどこも作っていないのだから、人気のカメラやレンズが品薄になるのは当然だが、それにしてもいささかやりすぎの感を否めない。特別感も手伝って、やや人気が先走りしている気がする。投機筋もいるのではないかと勘繰りたくなる。おそらく熱狂的なフィルムカメラ愛好家や、フィルムカメラを新しく発見した若人たちも含まれているのだろう。いずれにしても、私が気軽に買える金額ではなくなっている。

それで、新しく何かを入手するのを諦めたのだが、かえってそれが正解だったようだ。手元のカメラやレンズを改めてよくよく試したとき、それらがとてもよくできていると気づかされたからだ。特に、現在愛用中のCONTAX G1 + Planar 45/2 + ポートラ160の組合せは、私にとって殆んど完成形と言っても過言ではないくらいに、理想の写真を表す。色々と浮気心も生まれるが、それを忘れさせるくらいの美しさがここにある。それがある限り、私はフィルムカメラを使い続けるのだ。カメラとレンズとフィルムの三位一体が作り出す美の完成形は、人類が百年かけて培った文化的財産だ。おいそれと打ち捨てるわけにはいかない。

一年半ほど前に、FM10のことをこちらに書いて以来、フィルムカメラのことを書いていない。ではもうすっかり使っていないのかというとそうではなく、前回の記事を書いて以降もずっとフィルムカメラを使い続けている。現在主に使っているフィルムカメラは以下の通りだ。

他にデジタルカメラとして

CONTAX G1の中古を安く手に入れ、これが何とか使えているので、主に使っている。持病の液晶漏れがあり何コマフィルムを使っているのかわからないが、そして合焦が先代G1よりも弱いが、それでも使えるものであるのは間違いない。そうであれば、やはりPlanarを使いたい。そういうわけで、G1の出番が多くなっている。ULTRONのこってりした色合いや、FM10標準レンズの解像度の高さは十分魅力的だが、やはりPlanarを手にしてしまう。

最近はあまり写真を撮りにいく時間がないので、その限られた時間で使うカメラとなると、どうしてもCONTAX G1が優先される。普段いつも持ち歩いているのは、IXY310なのだが、これもそれほど出番がない。カメラの問題というよりも、写真と向き合う心の問題のような気がする。きちんとカメラに向き合って、被写体にレンズを向けると、それだけで世界が新しくなる気がするのだ。少なくとも、ぼんやり目を向けていたときとは違う何かが見えてきて、それが溢れてくる。

ふと思い立って、自分の作品を電子書籍化することにした。

ちょっとした思いつきの割には、簡単に果たすことができた。

作品を書き続けていれば、書籍化(電子書籍化)は夢の一つである。作品を発表するにあたり、縦書きフォーマットは外せなかった。この縦書きというのが、電子書籍化するのになかなかやっかいだ。というのも、コンピュータの世界は、横書きが一般的だからである。今回、WZ Writing Editor 2を利用して縦書きフォーマットを実現した。高度なEPUB出力が可能なところが良かった。EPUB出力後、Kindle Previewer 3 でMOBI化する。さらに、GIMPで表紙画像を作成し、Calibreで表紙画像(cover.jpg)を作品(MOBIデータ)と紐付けする。

ここまで来たら、あとは、KDP(Kindle Direct Publishing)のアカウントを作成し、必要事項を入力し、税の支払い登録を済ませるだけだ。MOBIデータをアップロードすれば、あとは審査が通るのを待つのみだ。最長72時間かかると書いてあったが、自分の短編集の場合、2時間弱でストアに公開された。

こうして自分の作品が売り場に並ぶと感慨深い。もっとたくさん書いてどんどん発表したくなる。

今回の作品集は、初期作品を含めた短編集だ。妖怪二部作、モグラなど人間以外を描写している。代表作「鳩使い」も収録している。次は、評論集を出そうかなと考えている。今後の作品発表を考えるだけでも、とてもわくわくしてくる。高級ノート選手権の電子書籍化なども現実味が増してきた。どんどん書かなくちゃ!